1. バランサーとは何か

バランサーって何?とよく聞かれます。

「バランサー」は英語の Balancer、直訳すれば“平衡装置”です。

荷役機械でいうバランサーとは、人が行うハンドリング作業を“軽く・速く・安全に”するための 助力装置をさします。

ちなみに海外では、日系企業だと「バランサー」で通じることもありますが、「マニュピレーター」という表現も使われています。参考まで。

じゃあクレーンと何が違うの?ロボットと何が違うの?

クレーン則の対象外:荷を吊り上げはしますが、法律上のクレーンには該当しませんので資格などが不要です。(ただしアーム式バランサーのみ)

ロボット則の対象外:オペレータが直接操作します。ロボットだと作業範囲に立ち入りができないか、然るべき安全装置が必要となります。

つまり、バランサーは、ロボットよりも安く導入できる、場合によってはクレーンよりも安全に素早く移載作業が可能になるという荷役機械です。

まさにいま人材不足や高齢化などを背景に注目されている機械です。

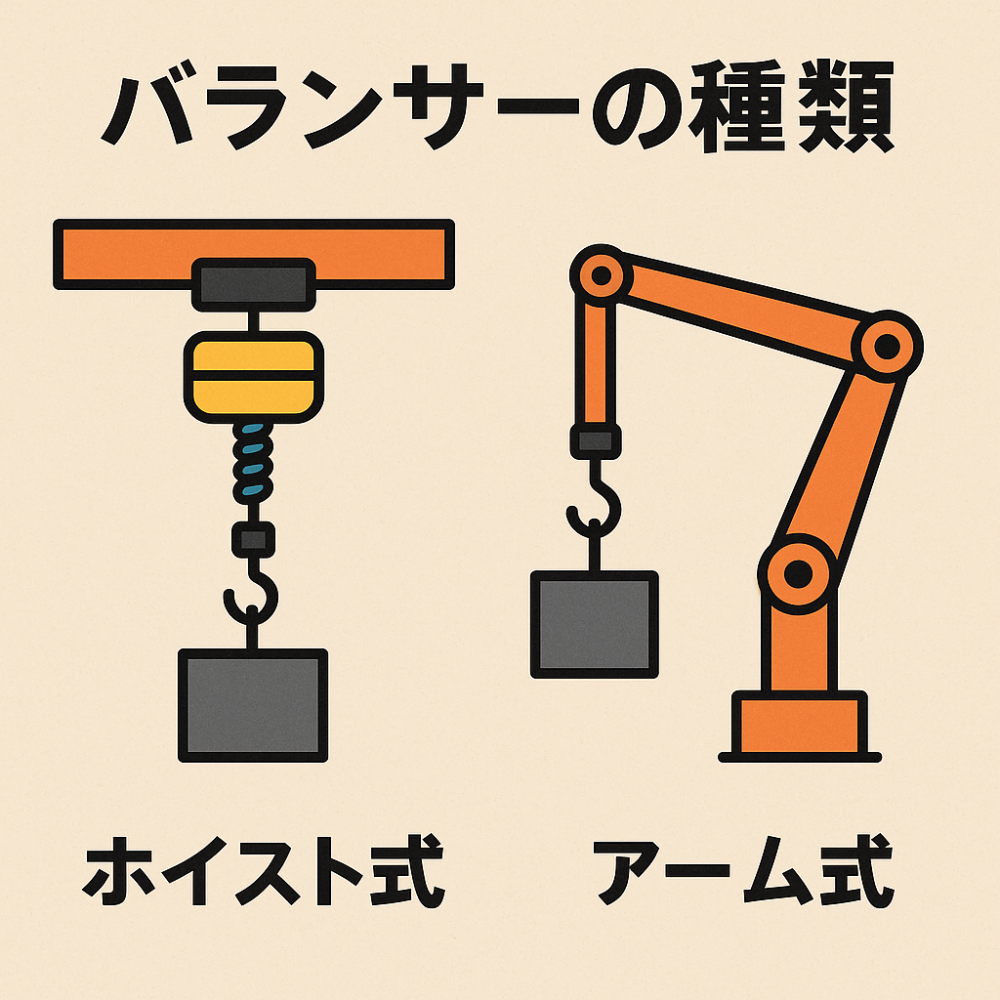

2. 代表的なバランサーは大きく2種類

2-1. ホイスト式バランサー

コンパクト:天井から吊るだけなので床面を専有しません。また、据付面に生じるモーメントがわずかですのでベースの部材がコンパクトになります。

柔軟な移設:梁やジブを変えれば比較的容易に配置換えできます。

コスト優位:装置本体がシンプルで100万〜300 万円台が主流です。

注意点:荷ブレを抑える制御も検討してください。特に長いワイヤになればなるほど操作性が低下します。

2-2. アーム式バランサー

据付面からアーム手首までリジッド構造:アーム先端まで剛性が高く、荷が揺れにくい特徴があります。

複合動作が可能:旋回・上下・チルト・反転など多軸を組み合わせ、ワーク姿勢を自在にコントロールすることも可能です。

安全性が高い:荷の落下防止ブレーキや、サーボモータを使ってトルクセンサによる過負荷検知などが組み込めます。

注意点:床アンカーや専用基礎が必要となります。初期投資は600 万〜1200 万円クラスが目安となります。

3. 選定の主要チェックポイント

どのような方が作業されるか

玉掛け・クレーン特別教育の有無

手動 vs. 電動操作の好み

いつも決まった方が操作するか、それとも毎回違う方が操作するか

理想のタクトタイムが実現できるか

1回の移載に必要な理想のタクトタイムは

生産効率の向上が見込めるか

ワークの仕様

質量・寸法・重心位置・把持面

設置環境

天井高さ・床のコンクリート厚・他設備との干渉

設置されるユーザー様特有の安全基準があるか

投資効果

本体+治具+設置工事+保守費用まで一括で試算

複数人の作業が1人でできるようになるか

身体的負担や安全性が向上した場合のメリット

将来拡張性

生産ラインの変更、ワーク増量へのアップグレード余地

4. コストのリアリティ

どの方式でも 数百万円規模の設備投資 になるのが一般的です。

ホイスト式例:本体150 万円+ジブクレーン50 万円+吊具20 万円+設置工事50 万円 → 約270 万円

アーム式例:本体400 万円+ポール100万円+治具100 万円+設置工事50 万円 → 約650 万円

決して安くないですし、クレーンほど汎用的に使えるものではないので慎重に導入を検討してください。

メーカー選びも重要です。何年間サービスを対応してくれるのか、何年間部品供給してくれるのか、必ず確認しましょう。

「ロボットは高いが人手ではつらい」ゾーンを確実に埋める装置だからこそ、生産量・安全性・作業者負担軽減 の三点で“3年以内に回収できるか”を指標にしてください。

5. まとめ — 最適解は“現場×ワーク×人”の総合判断

ホイスト式:狭小スペース・軽量ワークで小予算向き

アーム式:広範囲・重量物・高い操作性要求に最適

ポイント:導入前にメーカや専門家に現状の課題を伝えてください。複数回打ち合わせを行って過剰スペックや想定外の干渉を防ぐようにしましょう。特に専用の治具を採用する場合は必ずアフターケアをしっかりしてくれそうなメーカを選んでください。

最後にもう一度強調します。バランサーは便利ですが万能ではありません。現場オペレータがどう使うか、何を抱えて困っているのか を丁寧にヒアリングし、最適なタイプを選んでください。適切なバランサーは、現場の生産性と安全性を同時に底上げしてくれる強力な味方になります。